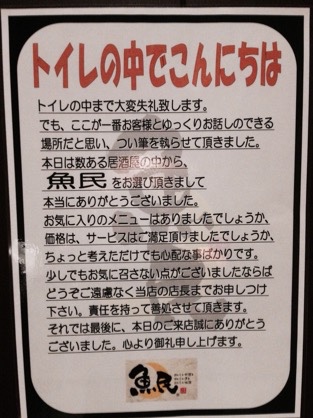

謙虚さの押し売りについて

謙虚さの押し売り from 魚民

「ちょっと考えただけでも心配なことばかりです。」

っていうフレーズ、いらんよなぁ。

その後に続く、

「少しでもお気に召さない点がございましたならば、どうぞご遠慮なく当店の店長にまでお申し付けください。」

っていう言葉の真意も怪しくなってくる。

なんなら店長、クレーム出さんとこうと必死やん?

「あぁ、ちょっと言いたいことあるけど、店長ええ人やから言わんとこう。」

って、なるかいっ!!

病弱キャラで情に訴えず、正々堂々と勝ち取ったらんかい!!

イラっとするわ。

結婚式

ひさびさに結婚式に呼ばれて、香川県へ行ってきた。のだが、これまでにない、ある感情が芽生えていることに戸惑いを覚えた……あろうことか、式場にしなやかに入ってくる新婦と自分の娘の姿を重ねてしまったのだ。

またある場面では、新郎と息子の姿を重ねてしまっている自分がいた。

迂闊にも、お父さんに感情移入してしまっていたのだ。もはや、自分が完全におっさんの領域に足を踏み入れてしまっていることに狼狽えた一日であった。

おっと、本題はここからだ。

僕がこのように、ひとりで勝手にとはいえ、未来を想像して感傷的になっているというのに、ひとりのあるおっさんにより、そのセンチメンタルな気持ちはぶち壊されてしまった。

そもそもそのおっさんのことは、式場に着くなり、「うわっ!コイツうっとおしそうやなー!」と思っていたのだ。

そのおっさんと僕とのファーストコンタクトは、受付だ。習字が苦手な僕は、受付にボールペンしか置かれてないことにホッとしていた。いつもより心に余裕を持って、芳名録にゆったりと記帳していたら、首筋になんだか違和感を感じたので、僕は振り返った。するとそこには「目」があった。これだ。

そのおっさんは、このメガネをかけて、受付のすぐ横に立ち、式場にやってくる人々にひたすらアピールしているのだ。

「どうこのメガネ?」、「俺って面白いでしょ?」

僕は、この手の冗談(にもなっていない悪ノリ)が大っ嫌いなので、自分の持ちうる最大限の冷たい目でおっさんを見つめた。だって、おっさんはまったく面白くないのだから。

そしてセカンドコンタクト……

「まもなく式が執り行われますので、皆様どうぞ会堂の方へお進みください。」

ロビーから結婚式が行われる会堂へ移ると、すでに多くの人で座席は埋め尽くされており、僕は最後部の空席へかろうじて座れる場所を確保した。

間も無く自分のとった行動を後悔した。よりによって僕の隣にはさっきのあのおっさんが座っていたのだ。おっさんはまだあのメガネをかけたままでいてる。

だーかーらー、それまったく面白くないのよ?わかってる?

年は40代中盤だろうか。中年ならではの小肥りの身体つきをし、長く伸ばした髪を茶色に染めている。その広がり始めた額には、汗で髪の毛が数本張り付いていた。

困ったことにそのおっさんはことあるごとに、大声でツッコミを入れるのだ。新婦を連れ添い入場してくる新郎に向かって……

「ちいさっ!!」

誓いのキスの前に……

「コントかよっ!!」

ここで少し説明を加えねばならない。新郎は新婦よりも背が低い。また新郎の生まれながらのボケたくてしょうがない症候群により、各所に突っ込みどころが満載の式だった。ちなみに、先ほどの「コントかよっ!!」というツッコミは、誓いのキスを前に、新郎が踏み台を探して持ってくる場面に対して放たれた。

これは確かにツッコミを入れたくなる気持ちは分かる。しかし、そのおっさんのツッコミのボリュームは、些かデカすぎた。新郎は所々でボケるものの一応、式は粛々と執り行われている。そのおっさんは、式場の最後部から、式場全体に聞こえるほどの声でツッコムものだから、だんだんと耳障りになってくるのだ。

普通、ツッコミというのは「笑いを足す」「笑いを促す」役割があるはずなのに、これでは逆効果だ。

しかも、どうやら内輪の人間ですら持て余しているのだ。そのツッコミを。その存在を。つまり、そのツッコミはまったくウケてないのだ。内輪にすら!!

しかし、おっさんは自分では良かれと思っているようで、前列の人が顔をしかめながらそのおっさんの方を振り向いても、いっこうに改めようとしない。そのおっさんはまったくと言っていいほど空気が読めないのだ。そればかりか、今日はツッコミ役に徹すると決めたようで、式が終わり、披露宴会場に移ると、お酒も入り、そのツッコミはますますエスカレートするばかりだ。

「何の話しやねんっ!」

「テキトーかよっ!」

「えっ!ヤンキーなん?」

「どういう展開なん?!」

「金八先生!はようっ!!」

おっさんが、あまりに邪魔なので一度、睨みつけてやったら目があった(いつの間にか、おっさんはメガネを外していた)のだが、そのおっさんはまさかのドヤ顔でこっちを見てきた……ウ、ウケてると思ってるのか?

ていうか、おいっ!新郎ボケすぎやねんっ!!

そのおっさんに腹が立ちすぎて、温かく見守ってあげなくてはならない立場の新郎のことまで、しまいに憎たらしくなってきたのであった。

おしまい。

オススメのメニュー

「遠くから友人が遊びに来たから、一緒にうまいもんを食いに行く。」

「会社の先輩から飯に誘われ、『場所はまかせるから』と言われる。」

これらの機会に、考えに考えて連れて行って、オススメのメニューまで伝えているのに……

地元加古川名物のカツメシ屋で「ミックスフライ定食」を注文されてしまったり、フワッとした生地が自慢のお好み焼き屋で「カレー焼きそば」を注文されてしまったり、いつも行列ができる醤油ラーメンがうまい店で「餃子チャーハンセット」を注文されてしまうというようなことがちょくちょく起こる。

もちろんそれぞれ好みもあるわけだし、僕のプレゼン能力が低いだけなのかもしれない。食いたいもんを食えばいいのだが、ひとつだけ言っておきたいことがある。

おまえらええ加減にせえよっ!恥かかせやがってー!!もう絶対に連れて行ったらんからなっ!!ぷんっ!!!

ホームセンター

仕事中に、作業服の上着を羽織ったままホームセンターに行くと、店員に間違えられることがある。

昔からよくあることなのだが、僕には腑に落ちないことがある。勤め先の作業服が、ホームセンターの店員が着ているっぽい深緑や超青い作業服であるなら間違えられるのも分かる。しかし、僕の着ているのはそのへんのどこにでもよくあるような地味な作業服なのだ。

そんな僕は、お客さんから「すみません。◯◯はどこにありますか?」と間違って声をかけられた時のスマートな返し方をなかなか見つけられないでいた。

またかよ……と、内心イラついているので、「違いますからっ!」と、本当は声を荒げたいところなのだけど、そこはグッとこらえて、(だけど苦々しい顔をしながら)「ち、違いますから……。」と声を絞り出すのが、精一杯だ。いったいどう答えるのが、お互いにとって気まずくならずに済むのだろうか。最悪、その人と後ほどレジを待つ列でご一緒しなければならなくなることだってありえるのだ。出来れば、ことを荒立てたりしたくはない。

そうか、ホームセンターに入る前に、キチンと作業服を脱いでから行けばいいのだろうか?

そう考えた僕は、作業服を脱いで、ワイシャツ姿でホームセンターへ入るようにした。

結果は、同じことだった。

客「あのーすみません。」

僕「ち、違いますから……。」

僕は思い出した。

確かに時々、ワイシャツ姿で棚を整理している店員さんを見かける。

つまり僕は “ ホームセンターの店員顔 ” をしているのだろう。これでは、いつまでたっても僕は、ホームセンターで声をかけられてイラッとする。ということから、解放されないではないか。

最近では、ホームセンターで、いかにも何かを探しているおばさんと目が合ったら、声をかけられる前に、逃げることにしている。いちいち面倒なのだ。

しかし、これはこれで胸が痛む。おばさんからしたら、僕は店員に見えているわけなのだから、明らかに目が合ってるのに知らん顔をすることで、おばさんのそのホームセンターに対する心証が悪くなってしまう可能性だってあるのだ。

僕はホームセンターが好きだ。仕事で使う材料や道具もよく買いに行くし 、日常生活の様々なニーズにも答えてくれる。そして何に使うのだか、いったい誰か買うのだかわからないたくさんの商品たちを見ているだけで楽しくなってくるのだ。そんなホームセンターへの恩を仇で返すようなことはしたくない。

さて最近、このような僕のホームセンターに対する複雑な思いとサヨナラできる素晴らしい方法を思いついたのだ。これで、僕は今度から安心してホームセンターに行くことができるし、いちいちイライラしなくてもいい。もう二度とあんな思いをしなくても済むのだ。

その方法は至極簡単だ。

ズボンのポケットに手を突っ込むのだ。

たったそれだけのことで、一気にホームセンターの店員感がなくなり、お客さん感が醸し出されるらしい。肩で風を切って歩けば、なお効果的だ。

その方法があまりにも簡単すぎて、今まで思いつきもしなかったが、二度と誰も僕には話しかけて来なくなったのだった。

「私もよく店員に間違えられて困ってるんですよ。」という方がいたら是非試してみてもらいたい。

待合室

「すみません。初めてなんですが……。」

と、言いながら受付へ保険証を差し出そうとすると、僕がまだ喋っている最中だというのに彼女は説明を始めた。

「コラレタラ、マズコチラノガメンヲゴカクニンクダサイ。ゲンザイジュウニバンメデ…………………オダシクダサイ。」

あまりに唐突すぎたので最初僕は、彼女の言葉が頭にすんなり入って来ず、何を言いたいのかを理解するまでしばらくポカンとしてしまった。彼女の言いたいのはこうだった。

「来られたらまず、こちらの画面をご確認ください。現在12番目で43分待ちだということがわかります。次回からも必ず最初に確認してから、診察券をお出しください。」

彼女の指のさす方を見ると、パソコンのディスプレイに、受付番号と現在の待ち時間が表示されている。初めてここへやって来る患者に、何十回も何百回も同じように説明しているのだろう……彼女の口ぶりはあまりにもスムーズであり、また一方的であり、また機械的であった。

「来られたらまず、こちらの画面をご確認ください。現在13番目で47分待ちだということがわかります。次回からも必ず最初に確認してから、診察券をお出しください。(来たらまず最初にこの画面を確認しない患者は、当医院に入れないのよっ!キッ!)」

なんならこれくらいの割り切り感が彼女には漂っている。30代後半くらいだろうか?黒髪にシルバーフレームのめがねがよく似合う、いかにも受付嬢の見本みたいな彼女は、僕の後から次々とやってくる新規のお客さんに対しても、せっせと同様の説明を行っている。何が何でも、このディスプレイによるシステムを最初に説明しなければ気が済まないようだ。いったい過去に何があったのか?僕の目に彼女は、まるで何かに恐れているかのように見えるのだ。

苦情なのか?苦情を恐れているのか?

「いったい、いつまで待たせるんじゃーっ!」

という苦情に対して、

「は、はい。ですからね。今日は大変混み合っておりますことを患者様には最初に確認していただいてから診察券を出してもらったわけですから……」

と、切り返すことを想定しての説明なのだろうか?

いや、患者にとって混んでいるかどうかは、待合室を見れば一目瞭然なのだし、医院で待たされることには、ほとんどの患者が慣れている。慣れているというか、どうせ待たされるだろなー。という気持ちがどこかにあるはずだ。それにこのやり方だと、逆に苦情が出ないだろうか?

「43分待ちだというから診察お願いしたのに、1時間過ぎても全然呼ばれないじゃないかコノヤロー!バカヤロー!」

と、セッカチな患者をよけいにイライラさせるのでは?また、待ち時間にまだまだ余裕があるから……と一度席を外しているうちに、順番が来てしまい。戻ってきたときには、既に自分の番が過ぎてしまっているということも起こり得るだろう。

もしも彼女が苦情を避けたいのであれば、こうも付け加えるべきだ。

「……ちなみに、こちらに表示されております時間は、あくまでも目安であって、必ずしも正確な時間ではありません。早くなることも遅くなることもあります。」

念のため確認してみると、そのディスプレイのどこにもそのような注意書きはしていない。ということは、彼女には言わなければならないことが、まだ残っているのではないのか?あらかじめ苦情となるようなことは、避けようとする彼女のその注意深い性格にしては、明らかに凡ミスではないのか?それとも違う目的があるのか?僕はますます彼女が、この説明にこだわる理由がわからなくなってきた。

ハッ!?

ひょ、ひょっとして……僕はあることに思い当たる。

すべての謎は解けた。じっちゃんの名にかけて……犯人は、この待合室の中にいる!!

し、失礼……いっぺん、この決め台詞を言ってみたかっただけだ。

僕の推理はこうだ。

彼女はこの医院の先生の奧さんなのではないのか?急逝してしまった彼女の父が営んでいた、駅前のテナントビルに入ったこの小さな医院を婿養子の形で迎えた彼女の夫が継ぐことになってから、はや6年が過ぎようとしていた。当初は、夫の頼りなさそうな外見で、昔からの患者さんが、ごっそりと離れてしまったりし、閑古鳥の鳴く日々が続いた。夫と二人、晩御飯のおかずに豆腐一丁を分け合ったこともあった。食べるのには苦労したが、貧しい家で、5人兄弟の長男として育った優しい夫との慎ましい生活は、彼女にとって新鮮で幸せだった。医者の家で裕福に育った彼女の世間知らずなところが、逆に功を奏したとも言える。

だんだんと夫の優しい人柄が患者さんたちにも伝わり、患者さんも徐々に帰ってくるように……このごろでは、待合室にも患者さんが溢れるようになってきて、彼女自身もようやく医院経営に慣れてきたところだ。あの頃も幸せだったが、収入が安定してきた今はもっと幸せだ。そして毎日の受付の仕事は彼女にとって、天職だとも思っている。症状の良くなった患者さんも喜んで礼を言ってくれるし、出入りの業者さんたちもチヤホヤしてくれる。経理も握っている彼女は、様々な医療機器の購入も任されている。とりわけ彼女は、お気に入りのイケメン営業マンから、最近買ったばかりのこの最新システムをみんなに自慢したくって仕方がないのだ。もういちいち、患者さんからの「何分くらい待ちますか?」という問いかけに答えなくてもいいのだ。なんてったって、これは受付番号と待ち時間が、ディスプレイとやらに表示されるという、夢のような機械なのだから……。

あぁなんてことだ。全部、僕の想像ではあるが、きっとそうに違いない。僕があまりに短絡的だった。彼女の説明が機械的に聞こえたのは、この医院を支える身そして医者の妻としてのプライドの高さゆえだったのかもしれない。

「来られたらまず、こちらの画面をご確認ください。現在16番目で52分待ちだということがわかります。次回からも必ず最初に確認してから、診察券をお出しください。(ざーますよ。オッホッホー!)」

そうか、そういうことだったのか。

あれこれ心の中で推理しているうちに、いつの間にか待合室での時間が過ぎ、僕は名前を呼ばれた。しかしその後、診察室に入った僕はひっくり返りそうになる。

診察室で僕を待っていたのは、女医さんだったのだ。

僕の疑念はすべて、最初の白紙に戻ってしまった。

万事休すか……。

診察を終えた僕は、受付で彼女に清算してもらいながら、もう一度頭の中を整理してみた。なぜ彼女があんなにシステムの説明をすることにこだわったのか?今や僕は彼女のとった言動に、すっかりとらわれてしまっていたが、僕は彼女の言動の意味することをまったく理解することができないままでいた。このモヤモヤした気持ちのままで帰るのは悔しい気がするが、彼女に聞くわけにもいかないので、仕方がないさと自分に言い聞かせた。僕が先に札を出してから、小銭を出そうとズボンの右ポケットに手を突っ込んでいると、また患者さんがやってきた。いつもこんなに流行っているのか?それとも休診日の翌日だから混んでいるだけなのか?

その患者さんも初めてのようで、彼女からさっそくここのシステムの説明を受けている。10時を過ぎ、待合室は益々混んで来たようで、ディスプレイを見ると現在の待ち時間は70分を越えている。その患者さんは、彼女からの説明を聞いたかと思うと、くるりと向きを変えて帰って行ってしまった。どうやら忙しいのか、一時間も待てないと判断したのだろう。そういえば、さっきも彼女の説明を聞くなり帰って行ったおじさんがいたな……僕は、小銭入れを開け、百円玉を一枚と十円玉を二枚つまみ出した。

アアッッッ!!

僕はすべてを悟った。

彼女のとり続けた、執拗なまでのシステム説明の意味することはこうだ。

彼女が本当に説明したかったことは、ここのシステムなんかではない。ましてや、苦情を恐れたわけでも、自慢したかったわけでもなく、ただ彼女が強調したかったのは、“ 待ち時間 ” なのだ。彼女の説明の裏には、違う意図が隠されている。

「こんなに待ちますよ。」

「本当にいいんですか?」

実際、彼女が待ち時間を説明をすることで、何人かの患者さんが帰って行った。そして、帰っていく患者さんを見て、少しホッとしている彼女の表情を僕は見逃さなかった。

きっと彼女はパートタイマーだろう。

時給なんぼで働いている彼女にとって、忙しさは敵だ。全員もれなく受け付けるなど、愚の骨頂……というのが彼女の考え方なのだ。恐ろしいことに、彼女は時間当たりの仕事量を増やさぬよう、コントロールしていたのだ。もっと言うと、患者さんを追い払おうとしているのだ。患者さんが困ろうが、医者が患者さんを逃して儲け損ねようが、そんなことは彼女にとって知ったこっちゃない。

昔、家族で海水浴へ行ったときに、混んでいるのを覚悟で現地の有名店へ、ランチを食べに行ったことがある。海沿いにあるその小さな洋食屋は案の定、店の前に行列ができていたが、これからまた違う店を探して、移動するのも面倒なので、僕らは待つことにした。しかし、その列の後ろに並んだ僕らを見て、稲中卓球部に登場しそうな風貌のおばさん店員が店内から慌てて飛んできたのだ。

「今、とっても混んでいて一時間以上待つんですがいいんですかっ?」

「見たら分かるがなっ!」

と思ったが、その言葉はグッと飲み込んで僕らは、そのまま待つことをおばさんに伝えた。その時のおばさんの苦々しそうな顔は忘れられない。僕らの後ろに並ぶお客さんに対しても、おばさんは同じ行動をとっていたので、そのうちの何組かは諦めて帰っていった。もともとが昼どきを少し回っており、潮が引くようにお客さんは出て行ったため、実際には一時間以上も待たされることなんてなく、20分ほどで僕らは席へ案内された。カウンター席が5つほどと、テーブル席が6つほどの店内の所々にできた空席には、食器が散乱している。おばさんの店員が悪びれるでもなく、ゆっくりと水を持ってきた。そのお盆に載った人数分のコップの中に入った水の量はまちまちだ。

カウンター内にいるくたびれたおじさんシェフとおばさん店員が話している感じからして、二人は決して夫婦というわけでもなさそうであり、押しの弱そうなおじさんシェフは、声がやたらとでかいおばさん店員に、なぜか遠慮しているように見えた。おじさんシェフは完全におばさん店員を持て余しているのだ。ひとり忙しそうに立ち回っているおじさんシェフに僕は心から同情した。そして、一連の行動から推理するに、きっと彼女もパートタイマーなのだろう。

名物のエビメシは確かに美味しかったが、僕らの後味はどうにも悪かった。

今回、僕の行った医院の受付の彼女の説明の仕方は、その時のおばさん店員の雰囲気にどことなく似ていたのだなと思い当たった。

医院と同じビルに入っている薬局で薬をもらい、自動ドアを開き外へ出ると、一気にメガネが曇った。涼しいと思ってたら、店内にはエアコンが効いていたようだ。そういえば、今日から近畿地方も梅雨入りしたとニュースで言ってたな。

僕は怪我した足を引きずりながら、駐車場へ向かった。

fin.